“清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。”唐代詩人杜牧筆下的清明,是追思故人的時節,也是萬物生發的春時。此時,天地間陽氣升發,草木吐綠,人體也迎來“新陳代謝”的黃金期。

中醫認為,清明養生需順應“春生”之機,疏肝健脾、祛濕防病,為一整年的健康打下基礎。

清明時節,氣候轉暖但濕氣漸重,易困阻脾胃,引發疲倦、食欲不振。養生飲食應遵循“減酸增甘,溫潤祛濕”的原則:

1. 柔肝養血:多吃薺菜、菠菜、芹菜等綠葉蔬菜,搭配枸杞、紅棗煮粥,滋養肝血。

2. 健脾祛濕:山藥、茯苓、薏米、赤小豆可煮粥或煲湯;推薦藥膳“四神湯”(山藥、蓮子、茯苓、芡實),健脾利濕效果佳。

3. 慎食發物:清明時易誘發過敏、濕疹,慎食海鮮、羊肉等“發物”,避免助長濕熱。

“春三月,夜臥早起,廣步于庭。”清明養生貴在“動”:

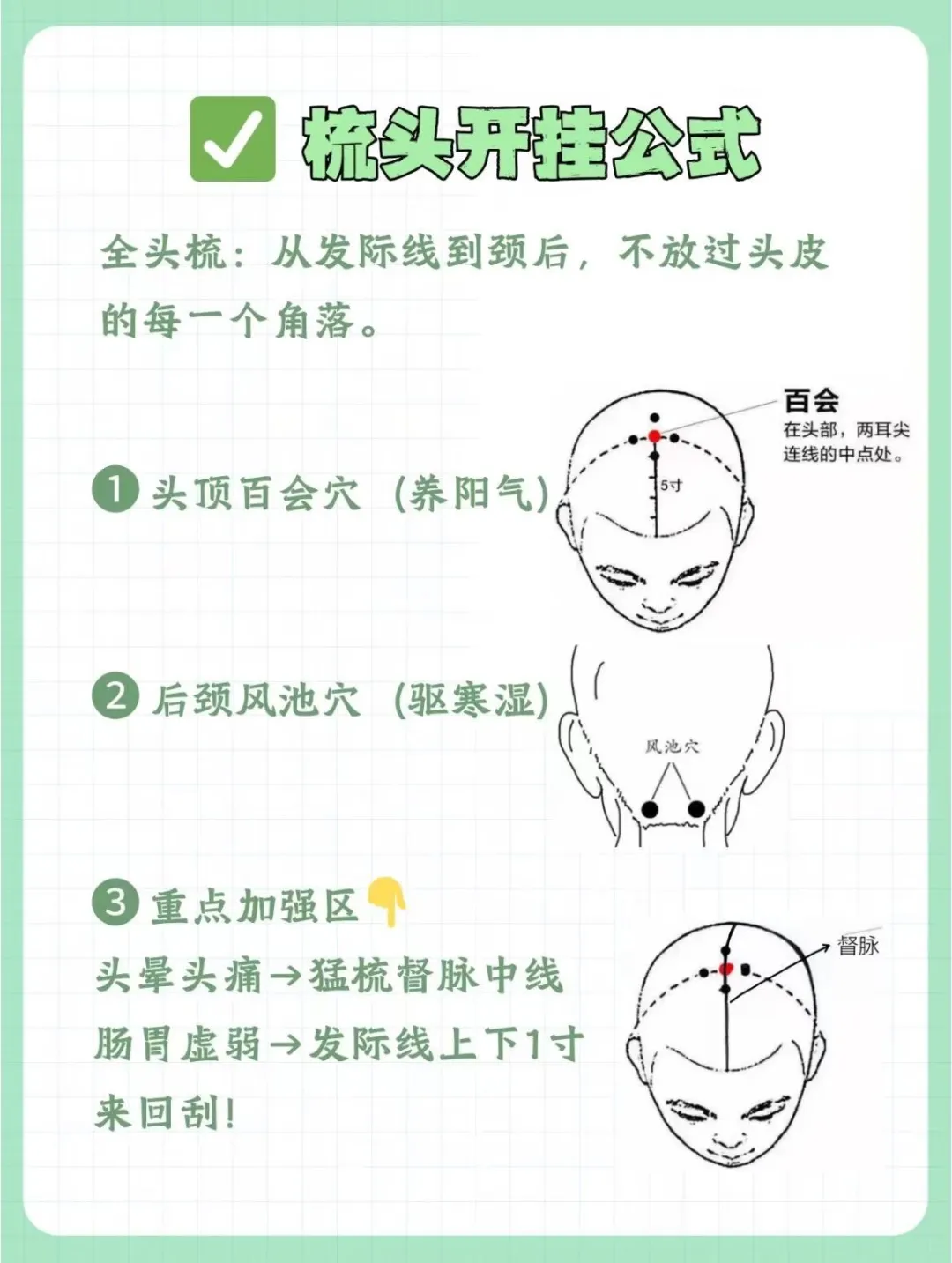

1. 晨起梳頭百下:用木梳從額頭向后腦勺梳理,疏通頭部經絡,助陽氣升發。

2. 踏青導引,疏解肝郁:趁春光外出散步、登山,舒展筋骨;練習八段錦“雙手托天理三焦”、太極拳“云手式”,調暢氣機。

3. 防“倒春寒”:清明溫差大,重點護好頸、腰、膝,避免受寒引發關節疼痛。清明掃墓寄托哀思,但過度悲傷易耗傷肺氣,擾動肝火。中醫強調“悲則氣消”,需注意:

1. 移情易性:祭祖后多與親友踏青、放風箏,借自然生機轉換情緒。

2. 靜坐調息:每日閉目靜坐10分鐘,配合深呼吸(吸氣時想象清氣入肝,呼氣時濁氣排出),平復心神。3. 按壓太沖穴:位于足背第一、二跖骨間凹陷處,常揉按可疏解肝郁,緩解焦慮。

1. 防風避濁:外出戴口罩,回家后用淡鹽水清洗鼻腔;過敏體質者減少接觸柳絮、花粉。

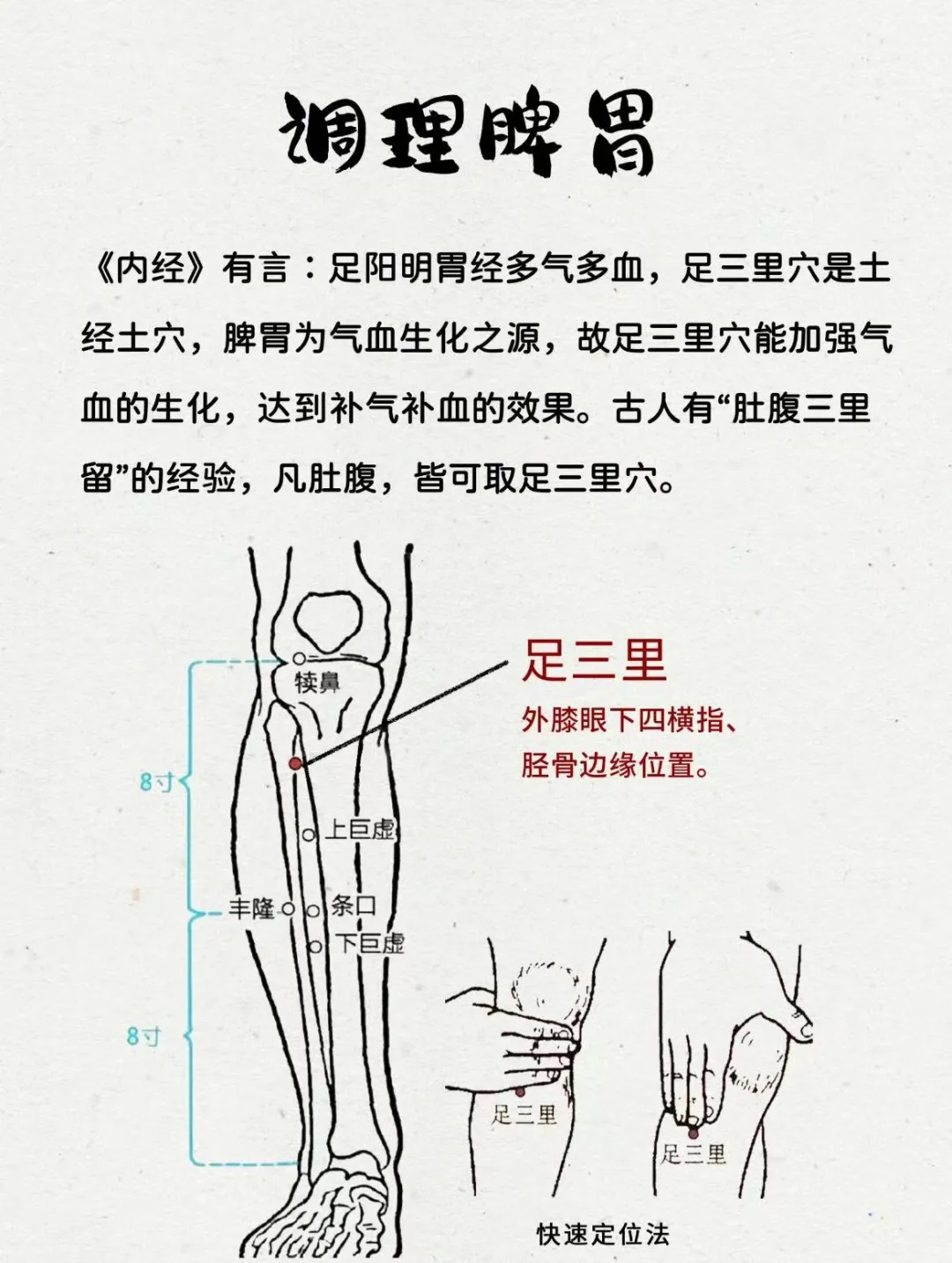

2. 艾灸保健:艾灸足三里(健脾)、肺俞穴(增強肺衛),提升正氣防外邪。

3. 茶飲方推薦:薄荷3克、菊花5朵、陳皮3克泡水代茶飲,清熱祛濕,緩解春困。食青團,散陳寒:傳統青團以艾草汁和糯米制成,艾草性溫可驅寒,但糯米黏滯,脾胃虛弱者宜淺嘗即止。

插柳辟邪:古人認為柳枝能祛除疫氣,現代研究發現柳樹皮含天然水楊苷(阿司匹林前身),確有清熱之效。

放風箏,疏肝氣:仰望藍天牽線奔跑,可緩解眼疲勞,疏解肝氣郁結。

清明,是緬懷的時節,亦是新生的開始。

順應天時,以自然之道養自然之身,方能“清氣上升,濁氣下沉”,讓身心如春日草木般煥發生機。